【文艺观潮】

作者:王静(清华大学影视传播研究中心制片人、导演);尹鸿(清华大学教授、中国电影家协会副主席、中国文艺评论家协会副主席)

文艺工作座谈会召开十年来,中国电影坚持以人民为中心的创作导向,不断向前发展。其中,纪录电影始终承担着时代切片、民族相册、社会镜像的职责。《喜马拉雅天梯》《二十二》《我在故宫修文物》《零零后》《四个春天》《棒!少年》《掬水月在手》《九零后》《大学》《人民万岁》《烟火人间》《里斯本丸沉没》等优秀作品以独特的视角、精美的画面、丰沛的情感,记录中国社会的发展变迁,展现中国人的精神面貌。它们与故事片、动画片等形态,共同构成中国电影的整体风貌,在形成思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力方面发挥不可替代的作用。

近百部国产纪录电影,涵盖自然历史、社会人文等题材

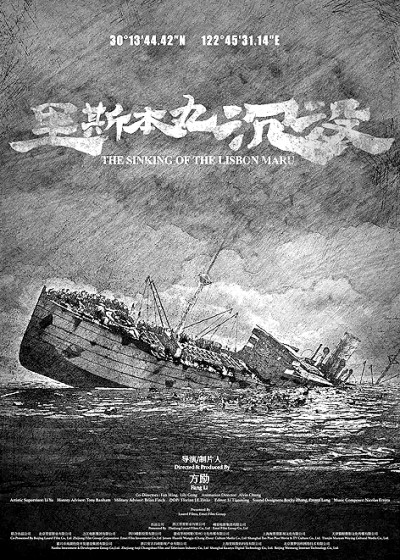

近期,《里斯本丸沉没》热映,引发观众对历史纪录片的关注。近十年来,院线公映的国产纪录电影近百部,涵盖自然历史、社会人文等题材,其中历史题材始终是纪录电影创作的重要维度,为观众提供观照过去、对话现在、唤起情感记忆的独特视角。比如《人民万岁》讲述毛泽东同志关心人民疾苦、倾听百姓呼声的为民情怀;《二十二》讲述中国内地幸存的22位“慰安妇”制度受害者的故事;《九零后》和《1950他们正年轻》采取口述史方式,分别记录西南联大和抗美援朝战争两段历史。

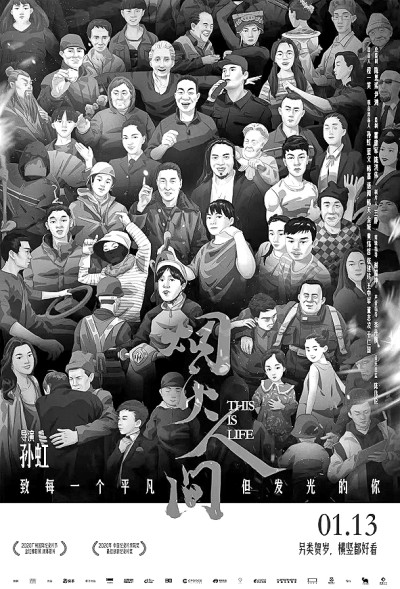

社会类纪录电影也收获颇丰。《大学》以长时间的观察式拍摄和电影质感的视听语言展现当代知识分子和科研工作者如何将个人理想追求融入国家和民族事业之中;《零零后》以几个孩子的成长故事激发大众对低龄出国留学、青春期叛逆等问题的思考;《棒!少年》讲述一群身处困境中的少年通过学习棒球改变命运的故事;《生活万岁》呈现十四组普通中国人一年里真实的生活状态……这些作品对现实生活进行细致描绘,让观众看到中国人昂扬向上的精神面貌和积极乐观的生活态度。

自然题材纪录电影呈现中国独具魅力的自然之美、生命之美。《喜马拉雅天梯》《无尽攀登》《看不见的顶峰》均以攀登珠穆朗玛峰为主题;《重返·狼群》讲述狼王遗孤“格林”被人救回城市喂养,又因不适应城市生活重返狼群的传奇故事;《雪豹和她的朋友们》展现了三位牧民转变为雪豹保护者的过程……这些作品展现人与自然的关系,折射出纪录片创作者对生态文明议题的思考和回答。

传统文化和艺术题材的纪录电影展示中华文明深厚的历史底蕴和丰富的艺术内涵。《我在故宫修文物》诠释故宫文物修复师“择一事,终一生”的匠人精神;《一百年很长吗》涉及广东舞狮、新疆哈萨克族的马鞍制作等传统手艺;《大河唱》将摇滚和秦腔、陕北说书、花儿等多种中国民间艺术相勾连;《掬水月在手》以诗意语言勾勒古典文学研究者叶嘉莹的传奇人生;《追光万里》《演员》《龙虎武师》讲述电影从业者的心路历程。这些纪录片共同绘制一幅中国文化的壮美画卷,映射出中华文明的独特魅力和生生不息的创新活力。

在源于人民、为了人民、属于人民的方向上不断探索

十年间,中国纪录电影在源于人民、为了人民、属于人民的方向上不断探索创新。创作者尝试借鉴人类学、社会学、考古学、历史学、文化学、生态学等相关领域的经验、成果和方法,借助数字技术、信息技术展开创作,在观念、方式、手法、技巧等方面,都实现新突破。

虽然纪录电影有很多“故事化”探索,但从塑造人物入手,从呈现真实场景入手,从捕捉鲜活细节入手,始终是纪录电影不同于戏剧化、情节化、冲突化的故事片的主要艺术特点。不论是青少年题材的《零零后》《棒!少年》,传统文化题材的《我在故宫修文物》《一百年很长吗》,还是展示人民群像的《烟火人间》《生活万岁》,都从微观视角切入宏大主题,为时代故事赋予人性温度,使观众产生代入感、共鸣感。为提高影院观影兴趣,许多创作者在注重题材的社会意义和价值的同时,更自觉地记录那些独特、稀缺或不可替代的人和事。《喜马拉雅天梯》是世界上第一部用4K高清摄像机从珠穆朗玛峰北坡完整记录登山过程的电影,让观众感受自然奇观的震撼和美好;《二十二》抢救性地记录那些从历史灾难中幸存下来的老人的人生故事和生活状态,唤起大众对战争的反思;《里斯本丸沉没》则探究“里斯本丸”号沉船的真相,用调查、采访等多种形式还原那段正在被遗忘的历史。

许多创作者借助先进的影像设备和技术,组织专业化团队进行创作,通过提升作品的视听品质,提升受众影院观影的兴趣。无论是《九零后》对历史画面的渲染,还是《掬水月在手》对诗意时空的营造,无论是《大河唱》借助动画等不同艺术媒介构建多重音乐空间,还是众多纪录电影运用航拍、无人机等先进技术,都在不影响纪录电影真实属性的前提下,大幅提高其表意抒情能力。

创作者也尝试与更广泛的社会影像结合,扩展题材空间和记录视野。十年间,便携的摄影设备快速发展,带来海量“私影像”纪录素材。《四个春天》导演用非专业电影设备拍摄自己父母的生活影像,以第一视角将家庭日常的诗意带入文化表达的公共领域,开创中国纪录电影的“私影像”创作赛道。《烟火人间》作为首部以手机用户原创内容制作的纪录电影,从几百万条素材中选择500多个作者的800多条视频,完成82分钟的纪录影片。这不仅实现了电影银幕与手机屏幕的对接、竖屏和横屏的切换,还回应了电影创作如何应对技术和媒体发展等新思考。

十年来,纪录电影不断探索如何在纪实性与艺术性、主观性与客观性之间找到平衡,实现纪录对象、纪录视角、纪录手段、纪录观念的全方位突破。

国际传播影响力加大,向全球观众呈现中国独具魅力的自然人文景观

十年来,一批优秀纪录电影通过各种渠道,走上国际舞台,受到海外观众喜爱。《天工苏作》《二十二》《里斯本丸沉没》等片在欧洲、北美、澳洲等地放映,获得好评。互联网发展打破人们观看纪录电影的时空限制,电影院不再是纪录电影的唯一传播媒介。很多纪录电影意识到这一点,探索多媒介传播,通过互联网平台、家庭影院等方式抵达更多海外观众。如《我在故宫修文物》在海外视频网站上,引发弹幕刷屏。此外,很多航空公司在国际航线的机上娱乐内容中开辟纪录片和电影板块,将中国纪录电影作为其中重要内容。很多外国乘客通过这种观看方式,感受到中国纪录电影的独特魅力。

除了拓展放映播出渠道,还有很多纪录电影通过其他方式提升国际传播效能。比如,《我们诞生在中国》等多部纪录电影以跨国合拍的方式,向全球观众呈现中国独具魅力的自然人文景观。这些作品被翻译为多种语言在100多个国家和地区上映。《再会长江》在日本放映时,主创从剪辑、旁白、背景音乐、主题曲、字幕以及宣传海报入手,进行本土化二次创作,更符合当地观众的观赏习惯。还有很多纪录电影制作大量拆条短视频,激发网友二度创作。这些短视频通过海外社交平台传播,也让越来越多受众熟知、喜欢。

纪录电影是世界电影文化的重要组成部分,也是世界电影文化交流的重要载体。接下来,如何进一步提升中国纪录电影的人文高度和题材广度,以及在国内外的传播力和影响力,将是中国纪录电影肩负的新使命。

本文图片均为资料图片

《光明日报》(2024年12月25日 15版)